アマチュア無線を再開局しました。会社には一アマや二アマの上級ハムの先輩もおられましたが、以前はモールスの通信技術試験があったため、自分には無理だと思いあきらめていました。ただ、無線工学の方も記述式ではありましたが、基礎的な問題で、そんなに難しくは感じませんでした。生意気にも、電気通信術さえなければ何とかなるのにな…と思っていました。ところが、知らない間に電気通信術が廃止されていました。これなら何とかなるかも(笑) もっと早く知っていれば良かった(笑)

最近の過去問題をみていると、無線工学のレベルは、電気系専門学校または電気系大学の初年度の前期レベルだと思われます。出題の運が良ければ、あるいは複素交流を捨てても他で補えれば、高校生でも十分合格可能かと思います。(逆に、年寄りがすっかり忘れている電気物理を覚えていることが有利かも)

今回は、1アマ、2アマの国家試験を受ける方の参考になればと思い、アマチュア無線国家試験の勉強法?をご紹介します。

無線工学の学習については、すばらしい一アマ試験問題解説のサイトがあります。

・無線工学を勉強するには 無線工学の基礎 1アマ 無線工学

・過去問題は、上級資格をめざすみなさんへ (無線従事者国家試験の過去問題一覧)

・特に、めざせ!! 上級ハム にある 宇野OMの「1アマと2アマ国試無線工学問題・解説 (既出問題~最新問題)」は、特に計算問題が詳しく解説されていますので、必ず勉強した方が良いでしょう。別の解法を使い、自分で解いてみることも大切です。

それでも、電気回路が初めての方や苦手な方は、近くのOMさんなどから基礎というか考え方を教えてもらうのが良いかもしれません。基礎が理解できれば計算問題はそんなに難しくないと思います。

試験合格だけを目指す方から見れば邪道かもしれませんが、折角勉強するなら、原理も理解した方が後からも活かせますし、やみくもに公式を覚えるより早道かなとも思います。(個人の感想です)

それよりも問題は、試験では電卓が使えず、手計算で問題を解かないといけないことです(笑)

(ちなみに計算尺も持ち込み禁止です)

掛け算はなんとかできるものの、割り算は計算に時間がかかり、しかも計算ミスも多いと、なかなか厳しいです(笑) 時間をかけて計算しても間違っていると心が折れます。

まぁ、試験時間は十分にあるので、慌てずに計算することですね。公式やトリックを使える問題でも一度はキルヒホッフの法則をつかって愚直に解いてみることをお勧めします。試験時間は十分にあります(笑)

また、私のような、昼飯に何を食べたかを忘れる程に記憶力が低下してきた理系人間にとって、最大の課題は、記憶問題が苦手ということではないでしょうか。特に、ほとんど全てが記憶問題である法規は頭が痛くなりませんか?

いろいろと調べているうちに、ANKIという記憶問題を効率よく学習できるアプリがあることを知りました。

このアプリは、iOS版は有料であるものの、Android版、PC版は(多分今も)無料で使えます。特に優れていると思うのは、ANKI Webのサーバを通じて、iOS、PCとも同じ問題を共有でき進捗も共有できるということです。つまり、通勤電車の中や、仕事の休憩時間などではiPhoneを使って勉強し、家に帰ってからはPCやiPadで続きを勉強するということが可能です。(PCが無いと問題をつくるのが大変で、あまり使えません)

このアプリの宣伝をするわけではありませんが、本当におすすめと思います。問題集を一冊購入したと思ってANKIを購入されることをおすすめします。

では、ANKIを使った学習の例を簡単に紹介します。私もよく理解できていませんが…

例えば、以下のような問題シートを作成します。デフォルトで、問題用の表面フィールドと解答用の裏面フィールドがありますが、これに解説のフィールドを追加して使うと良いと思います。(もう少し使い方を調べればもっと効率よいやり方があるのかもしれませんが)

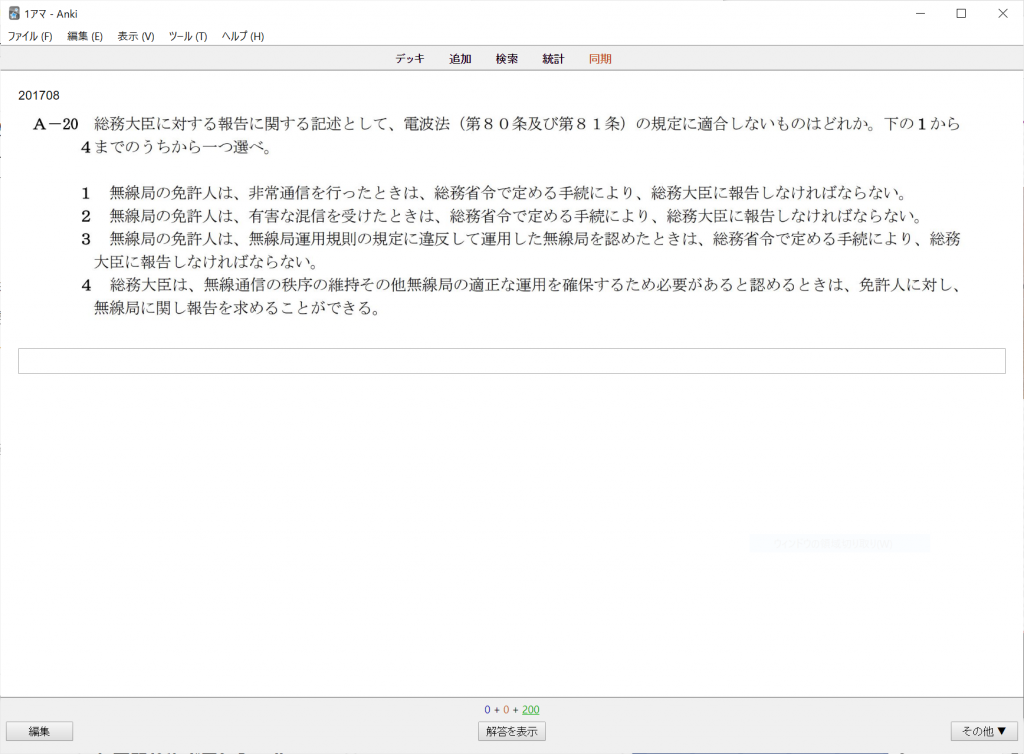

過去問題のPDFからSnipping Toolなどで切り出し、問題フィールドに貼り付けます。解答フィールドには正答の番号を記入しておきます。後から解説サイトなどで調べやすいように、試験の実施日、問題番号はわかるようにしておいた方が良いと思います。

(1) 問題の下にある解答フィールドに解答の番号を入力し「解答を表示」を押します。

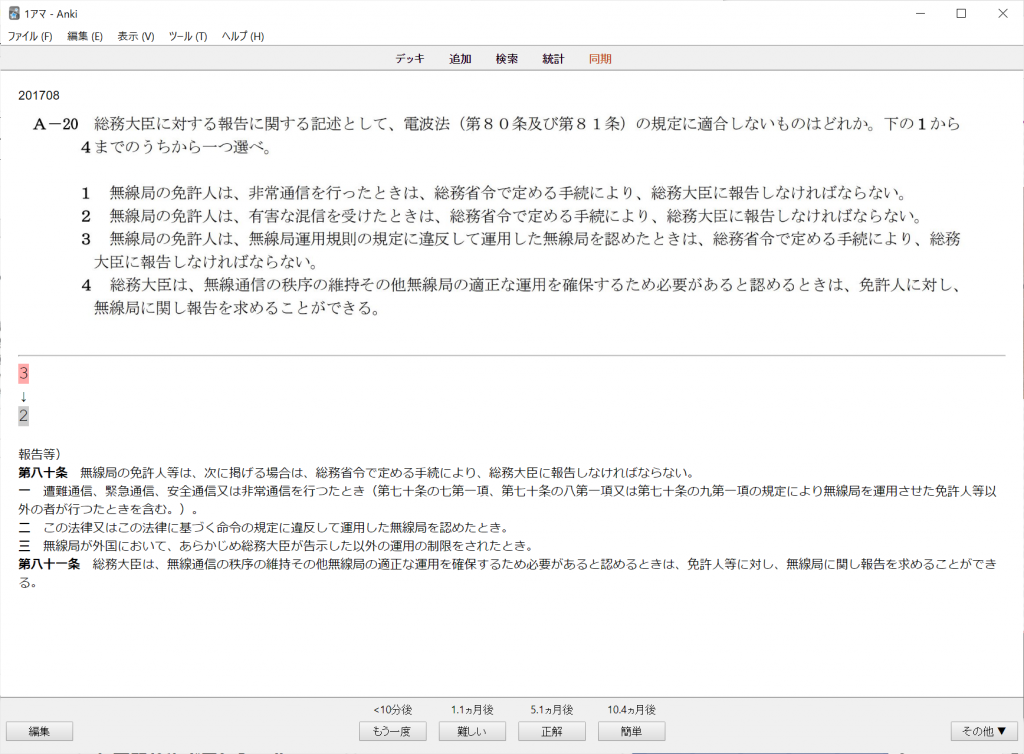

(2) 下の例では、3と解答したのに対し、正解は2であったので、赤で間違いであることを示し、正解の2が表示されます。正解の場合は緑になります。

(3) 追加した解説のフィールドに関連する法令をそのまま貼り付けることにしたら良いでしょう。法令は、e-GOV法令検索から簡単に調べることができます。もちろん、要点をまとめて追加すればなおよいでしょう。これにより、選択肢のパターンではなく、何が正しいのか、何が間違っているのかをきちんと学習することができ、記憶の定着が良くなるような気がします。

(4) 法律、特に政令は頻繁に改正されるので、e-GOVで最新を確認するようにしましょう。過去問題も古いものだと改正されているものがありますので、古い情報のまま覚えてしまわないように注意が必要です。

無線工学の問題も同様に学習することができます。ただし、無線工学は計算が必要な問題、暗記すればよい問題が混在していますので、ANKのデッキを 計算問題 と 暗記問題 に分けると良いと思います。通勤電車の中など、計算用紙を広げることができない場所では暗記問題を中心に学習します。また、計算問題も慣れてくれば、暗算でできたり、簡単に解答が分かるようになるので、そうなれば計算問題から暗記問題にシートを移すと良いでしょう。

また、B問題のように5つの解答を必要とする問題は、23514のように正解を正解を並べるようにすると区切りの”,”を入力する手間を省け良いと思います。(10の場合は0にしたら良いでしょう)

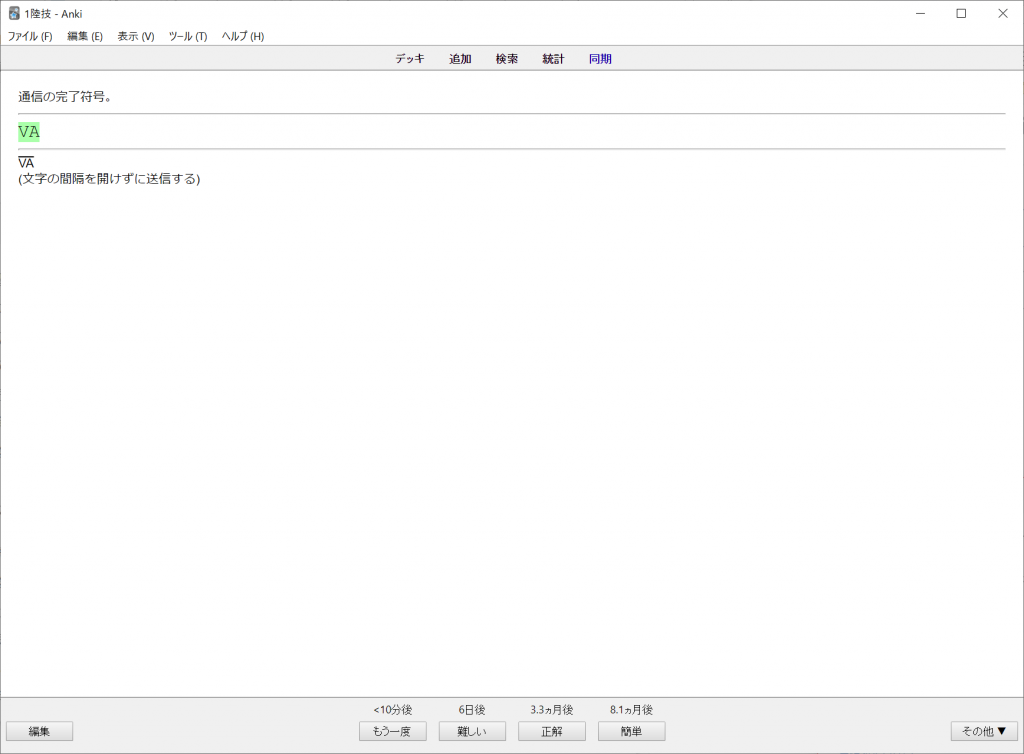

また、Q符号もANKIを使えば、効率良く学習することができると思います。

こんな感じです。

一番上が問題の表面フィールド、次が解答欄の裏面フィールド、最後が追加した解説フィールドです。

それでは、次回の国家試験は8月ですかね?

受験される方は頑張ってくださいね。吉報をお待ちしています。